米粉是桂林人餐桌上的常客,一碗地道的马肉米粉更是很多老桂林人的难忘记忆。以担子米粉起家,后又开店,一直坚持传统马肉米粉并入选自治区级非物质文化遗产传承项目的又益轩马肉米粉,更是全桂林市“只此一家”。端起一碗又益轩的马肉米粉,不仅仅是对味蕾的一种慰藉,更是对传统美食的探访。

老桂林人都知道,桂林米粉有“老四样”,指的是卤菜粉、原汤粉、牛腩粉和马肉粉。马肉米粉营养丰富,马肉有补中益气、滋补肝肾、强筋健骨的作用,能促进血液循环,防止贫血,同时还能加强人体免疫系统的功能,提高免疫力。马肉米粉味道独特,吃法独具特色,做法也颇为讲究,一碗粉里有腌马肉、腊马肉、马血肠、板肠等食材。

桂林米粉“老四样”中的卤菜粉。(桂林市秀峰区又益轩餐饮店供图)

又益轩不仅至今都保留着前三种米粉,在马肉米粉的制作上更是不落人后,经过一代又一代的传承,马肉米粉如今已经成为了“镇店一绝”。苏红玲是桂林马肉米粉制作技艺自治区级代表性传承人,也是桂林市秀峰区又益轩餐饮店(以下简称“又益轩”)负责人。她说,桂林马肉米粉起源于清道光年间,城里有名的店家有会仙楼、又益轩、义利居、艳香居等十多家,至今老字号的马肉米粉店只有“又益轩”。

桂林米粉“老四样”中的原汤粉。(桂林市秀峰区又益轩餐饮店供图)

第一代创始人李绍林是苏红玲的曾祖父。当时,李绍林挑着担子经营桂林米粉。1923年,苏红玲的外公李炳清在如今八桂大厦对面的位置开了一家店,取名为“又益轩”,意为“又多了一间餐馆”。李炳清很喜欢摸索,在开店过程中,他就在父辈们制作马肉米粉的基础上不断改良完善配方,也尝试做起了马肉米粉。

桂林米粉“老四样”中的牛腩粉。(桂林市秀峰区又益轩餐饮店供图)

1998年,又益轩老店将“又益轩”向国家商标局申请了注册商标。“又益轩”积极参加兴业盛会,并在行业展销评比竞赛中多次获得“广西老字号”“传统马肉米粉金奖”“卤味米粉金奖”“广西名小吃”等称号。2018年,桂林马肉米粉制作技艺先后入选第五批桂林市级、第七批自治区级非遗代表性项目名录。

作为桂林马肉米粉制作技艺第四代传承人,苏红玲也将马肉米粉进行了一些改良。如今,苏红玲的儿子和外甥女也加入了传承的队伍,成为了第五代传承人。从她的曾祖父到她的儿子,家中五代人一直坚守着这门祖传老手艺。

在桂林市秀峰区解放西路的转角处,一个挂着“又益轩”木质招牌的店铺静静伫立。推开店门,映入眼帘的是整齐排列的实木桌椅,空气中飘荡着马骨汤特有的醇香。

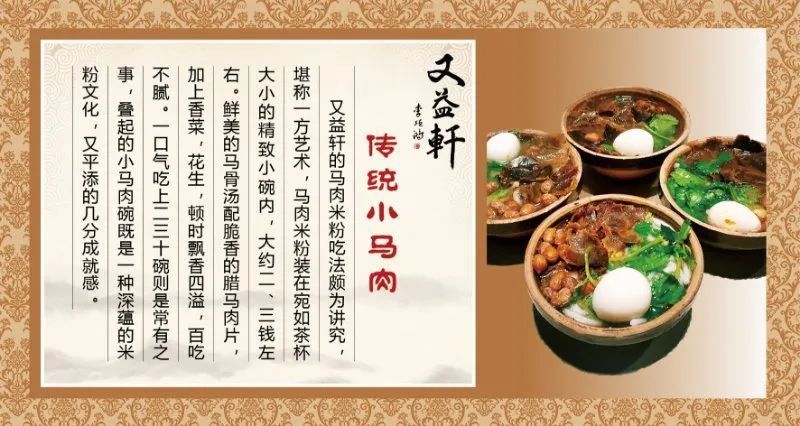

别有风味的马肉米粉。(桂林市秀峰区又益轩餐饮店供图)

这家“百年老店”至今保留着两种盛具传统:拳头大小的瓷碗与现代标准碗型。据店史记载,民国时期的老饕们习惯用茶杯大小的碗具,每碗仅盛装绕成一团的米线,长度可达一米有余。如今虽推出大碗装满足快节奏需求,仍有不少食客专程来体验叠碗成塔的复古食趣。

米粉里的马肉,也要经过特殊处理,从买马到制作,苏红玲都亲力亲为。制作马肉,精选的壮马经二十多道工序处理,从逆纹切块到精准控温油炸,每个步骤都影响着最终口感。每逢霜降时节,店里还会制作风干的腊马肉,在特定温度湿度下自然熟成。偶尔现身的马血肠总引发老顾客争相预订,成为季节限定的味觉惊喜。

苏红玲(左)指导马肉米粉制作技艺第五代传承人制作马排骨。(桂林市秀峰区又益轩餐饮店供图)

最考验功夫的是那锅乳白色的马骨汤。老师傅们严格遵循“大火沸骨、中火出髓、小火收汤”的熬制法则,最终成就一碗无需任何调料修饰的汤底。

如果食客点上一份马肉米粉,后厨师傅会准备一个青瓷碗,乳白色的马骨汤如丝绸般倾泻而下,在碗底激起细小的涟漪。汤汁裹着腊马肉的醇香,咸鲜在碗中交融。再点缀上香菜,这一点翠绿落入碗中,点开了汤面的光晕,更激发了米粉的香味。

懂行的食客深谙吃法——先夹起一片透光的腊肉,再挑起绕成团的白玉粉,最后啜饮那口浓缩了光阴的骨汤,不同滋味在舌尖交替放大。这一刻,这一口米粉鲜味仿佛穿越了百年的时光。食客们满足的神情似乎在诉说:延续了百年的真正老味道,不需要过多修饰,只需要用心制作。

又益轩现在共有3家店,都是直营店。百年来,店铺搬迁过几次,无论店开到哪,总有食客追随而来。关于马肉米粉的未来,苏红玲也在不断思考。她希望能将马肉米粉做成规模化,也曾进行过一些尝试。首先在制作工艺上,在保留“马骨吊汤、腊肉点睛”核心工艺的同时,又益轩将“老师傅手感”转化为精确参数。腌马肉的盐渍浓度精确锁定,风干温度严格控制,让每片腊马肉都能呈现完美状态。

苏红玲(左)指导马肉米粉制作技艺第五代传承人切菜。(桂林市秀峰区又益轩餐饮店供图)

除了工艺,又益轩马肉米粉还在店里张贴马肉米粉的故事。“桂林民间有‘不吃马肉米粉,不知天下美味’的谚语,马肉经过多道工序严格制作而成,马肉米粉风味别具一格,成为桂林美食一绝……”老照片加上讲故事般的话语,让米粉自己“说话”,讲述时光和文化。2025年时,又益轩参加秀峰三月三第二届非遗探秘游打卡挑战赛活动,参与者在起点或终点领取活动地图及任务手册,来到十个非遗技艺打卡点打卡后,提交手册或者线上打卡即可获得小礼品,又益轩以马肉米粉技艺成为其中的固定打卡点。那一天,参与者们来到又益轩门店,参观马肉米粉的制作工艺,一个个摄影作品登上各种社交平台,让这家百年老店的脉搏跟着时代跳出新的方向。

又益轩门店里关于马肉米粉的介绍

站在又益轩百年老店的招牌下,细心的食客会发现,传统与创新的边界早已模糊。那些坚持手工绕粉的师傅们,也在学习分析消费趋势;保留传统制作方法的同时,也在根据时代变化不断创新。这或许正是百年老店延续至今的奥秘,坚守和创新并举,让每碗米粉都成为连接过去与未来的味觉桥梁。

值班编辑丨梁 亮

责任编辑丨李 杉

值班主任丨莫 耘