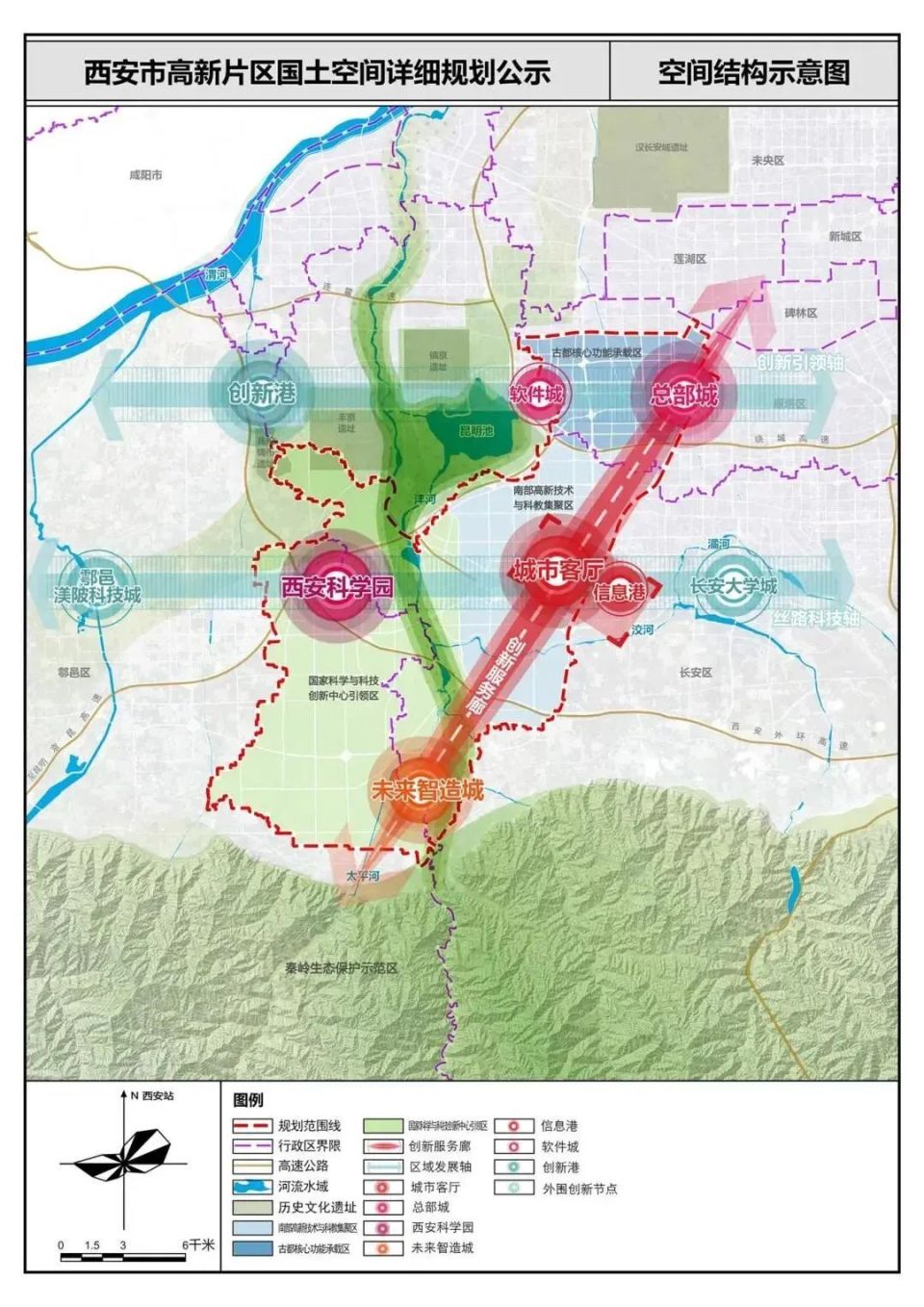

在"双中心"战略驱动下,西安正经历着前所未有的空间重构。高新CID、西咸能源金贸区、曲江文教园、未来信息港四大板块正以差异化路径加速崛起。

作为西安"双中心"战略核心区,不仅云集、三星、华为、中兴等世界级科技企业,还以2150家高新技术企业、30%硕博人口的高智密度,构建起光电子、新能源汽车、生物医药三大千亿级产业集群。2025年高新区1050亿固投中,60%投向华为云计算中心二期、光子产业基地等18个百亿级项目,产业投资密度达7亿/平方公里,是西咸新区的5.6倍。

配套及交通网加速成型,地铁6号线南段、15号线一期即将通车,未来之瞳大剧院建成开放,永安渠商街试营业,兰桂坊签约,国际医学中心质子治疗系统启用,已形成"15分钟科创生活圈"。但土地开发强度已达92%,核心区新增建成区面积收窄。产业密度提升带来的交通拥堵指数同比上升18%。区域发展正从“增量爆发”转向“存量优化”。

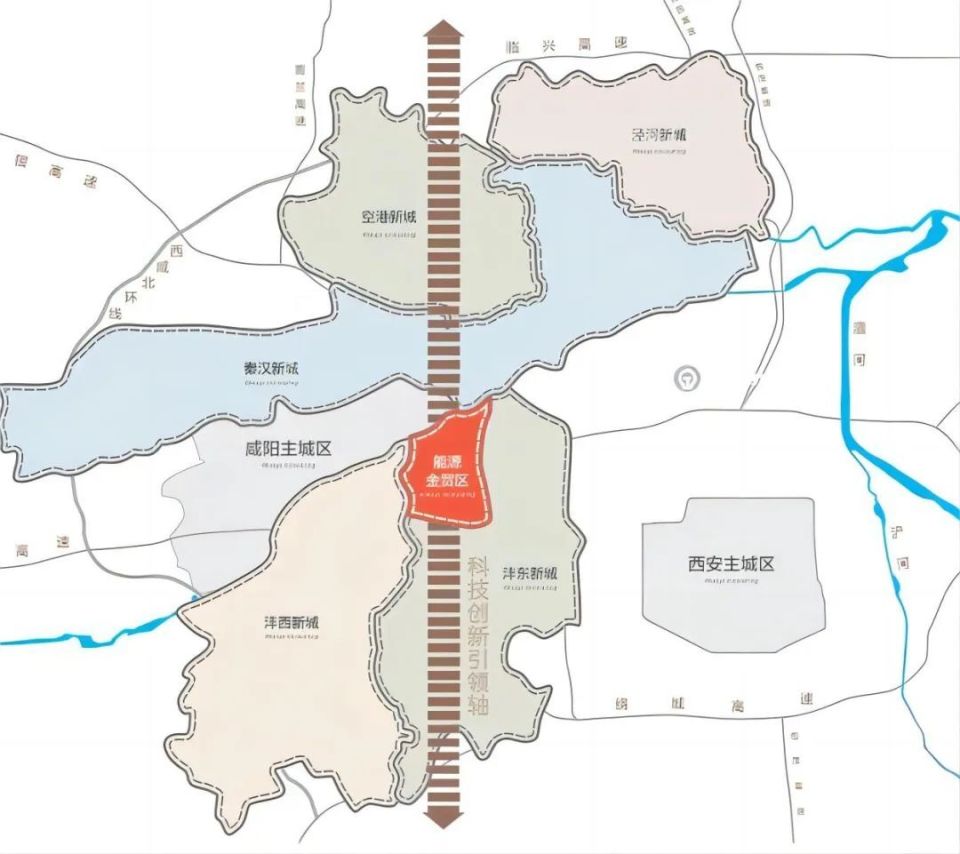

2、西咸能源金贸区:

金融+总部经济的政策驱动

依托"西咸一体化"战略,该区域定位“总部经济+金融中心”,构建起53家金融机构的全牌照金融生态。2025年截至目前,秦创原资本超市入驻机构增至40家,发布127项金融产品。但地广钱散的发展模式导致投资密度仅1.25亿/平方公里,高新技术企业数量不足高新CID的10%。

配套及交通方面,丝路国际会议中心投用和地铁1号线、5号线、16号线构成交通骨架。但与主城区的通勤距离导致部分企业选择跨区域布局。高端人才留存率65%。区域增长渐入平稳期。

3、曲江文教园:

文化生态驱动的高端人居试验场

依托曲江IP,文教园构建起"生产-生活-生态"三生融合体系,文化商业、科技研发、文化教育、医疗康养四大功能片区,西交大附中、曲江第三初级中学等名校资源,结合曲江创意谷等文创载体,形成"文化体验+创意办公"特色空间。

但产业导入薄弱,文创产业之外缺乏高新技术支撑,区域增长主要依赖人口流入和消费升级。地铁3号线、5号线、8号线三轨交汇,但接驳距离较长。生态环境宜居但土地成本高企,刚需群体被挤压至"曲江代餐区"。

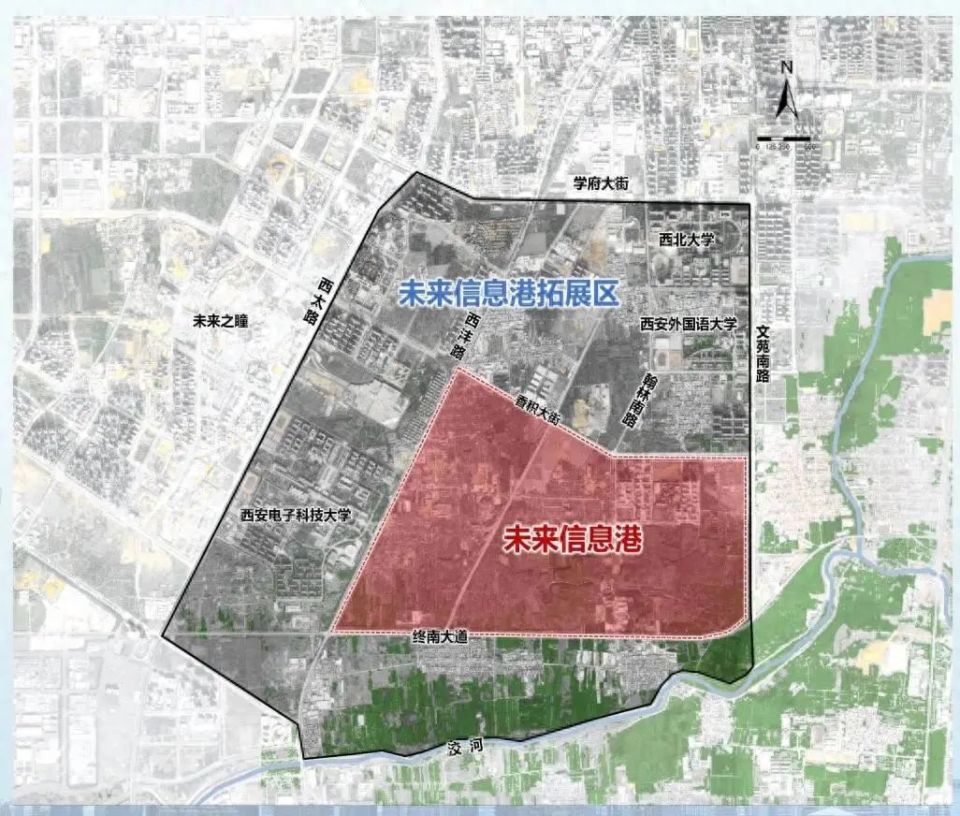

4、未来信息港:

产学研协同的"白纸作画"机遇

作为南部科技创新带核心,该区域毗邻长安大学城,西接高新区未来之瞳和智能制造、电子谷板块,形成"高校-科研-产业"完整闭环。2025年长安区启动"举全区之力"推进计划,享受开发区经济权与行政区社会管理权双重赋能,避免"重产业轻配套"弊端。

土地资源潜力巨大,释放1200亩可开发用地。西电科研力量加持下,规划"一轴两核七片"空间结构,中期将带动半导体、人工智能产业集群崛起。2025年固投中,35%用于交通生态,25%投向秦创原科创,政策倾斜推动基建快速落地。

5、潜力比对:

从资源优化到价值重构

6、未来展望:

城市能级提升的三重路径

1、存量优化阶段:高新CID通过精准投资强化科创-人才-居住闭环,预计2028年工业产值突破万亿规模,但需解决职住平衡问题。

2、平稳增长阶段:西咸能源金贸区依托金融总部矩阵,需通过政策迭代激活存量土地,探索"金融+科技"融合新模式。

3、价值爆发阶段:未来信息港凭借土地红利和西电科研资源,预计2030年形成千亿级电子信息产业集群,重塑城市空间结构。

当科技引擎遇上政策赋能,叠加生态资源,西安的未来图景正超越传统区域竞争逻辑。从单极扩张转向多核协同——高新CID强化科技硬实力,西咸金贸区巩固金融话语权,曲江文教园提升文化软实力,而未来信息港则以前沿产学研生态开辟全新增长极。

在这场城市能级提升的快跑中,四大板块以不同姿态奔跑,而最终胜出的,必将是那些能持续创造"人-产-城"良性互动的发展样本。

素材来自:华商报等